株式会社川俣町農業振興公社

【福島県川俣町】「川俣シャモ」の知名度と品質向上を目指し

介護食などの商品開発やJGAP取得に注力

![]()

![]()

INDEX

企業情報

- 企業名 株式会社川俣町農業振興公社

- ヨミガナ カブシキガイシャカワマタマチノウギョウシンコウコウシャ

- 業種 食料品製造業

- 代表者 渡辺良一氏[代表取締役]

- 所在地 福島県伊達郡川俣町小綱木字泡吹地8

- TEL 024-566-5860

- WEB https://www.kawamata-shamo.com/

- 創業年 1987年

- 資本金 1,500万円

- 従業員数 33人

- 売上高 3億2,000万円

企業概要

福島県川俣町のブランド地鶏・川俣シャモをはじめとする特産品の加工や販売、新製品の開発を行う。道の駅かわまた内にある「銘品館シルクピア」ならびに「川俣シャモレストラン Shamoll」の運営にも携わり、町の特産品普及へ尽力している。

積極的に加工品を開発し川俣シャモの知名度を上げる

1983年、福島県川俣町の渡辺弥七町長(当時)は、来町者へのおもてなしのため、特産品を模索。そこで目を付けたのがかつて闘鶏が楽しまれるなど町の文化となじみ深いシャモだった。畜産試験場の協力を得て品種改良を実施し、川俣シャモが誕生した。

その一方で、完成した川俣シャモをどのように流通させるかという問題は残っていた。「販売に関することを行政でやるのは難しかった。その解決策として1987年に川俣町農業振興公社を立ち上げることにしたんです」。こう話すのは、同社設立時のメンバーで現在は代表取締役を務める渡辺良一氏。両親がシャモの飼育農家で、一般企業に勤務していた経験もある渡辺氏は、積極的な営業活動を行った。

代表取締役の渡辺良一氏

代表取締役の渡辺良一氏

川俣という土地の認知度の低さにより、当初は成果が出ず苦しんだ。知名度を上げるためには、正肉のみの取り扱いでは、力不足だった。そこで、炊き込みご飯の素(もと)など川俣シャモの良さを生かした加工品を製造。正肉のターゲットであるレストランや焼き鳥店などに加え、スーパーマーケットをはじめとした小売店へも加工品の営業を始め、会社設立から10年ほどで、ようやく最低限の販路が確保できたという。

夏の川俣町農業振興公社

夏の川俣町農業振興公社

独自配合の餌がおいしさの根本にあると再認識

2006年には同社と14戸のシャモ飼育農家が出資して、有限会社川俣シャモファームを設立。供給する餌や飼育環境を統一し、川俣シャモの品質を保つ取り組みにも力を入れた。

銘品館シルクピア

銘品館シルクピア

銘品館で売られる「川俣シャモ」の商品

銘品館で売られる「川俣シャモ」の商品

安定した生産体制を整え、順調に販路も増えていた2011年、東日本大震災が発生。その後の東京電力福島第一原子力発電所の事故で川俣町の一部が避難区域に指定されるも、シャモ飼育農家のほとんどが避難を免れた。「避難したのはうちの両親だけ。しかも、出荷が終わったばかりでシャモがいなかったため大きな被害はなかった。しかし、運送全般が止まり、餌が入ってこなくなってしまって大変でした」(渡辺氏)。

川俣シャモには、一定の味を保つため、トウモロコシを主体にフスマ(小麦の表皮)や米粉などを独自に配合した餌を与えていた。その餌を供給する拠点は宮城県石巻市と茨城県鹿嶋市にあったが、どちらも被災し供給が停止。餌がなければシャモを殺してしまうことになるため、JAなどの協力も得て親鶏用の餌とブロイラー用の餌を緊急で確保。大きな被害を食い止められると思ったが、予想外の事態が起きる。

当時、川俣町農業振興公社で渡辺氏と対応を行っていた川俣シャモファーム代表取締役の斎藤正博氏は「親鶏用の餌を与えた方は肉質がパサパサに、ブロイラー用を与えた方は脂で真っ白になってしまった」と明かす。見通しが立たない餌問題に頭を抱えたが、一方で、「与えた餌が肉質に大きな影響を与えていたことを確認できたのは大きかった」と振り返る。

風評で売り上げが減少したが有名シェフとの出会いで販路が拡大

川俣シャモレストラン Shamoll

川俣シャモレストラン Shamoll

レストランで食べられる名物の親子丼

レストランで食べられる名物の親子丼

被災から1カ月がたった頃、餌の流通が回復。シャモ自体の大きな被害は食い止められたが、会社の売り上げは3割減となった。「東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響もあり、関西圏の取引先は戻ってきませんでした。今でも福島の食べ物に対して嫌悪感を抱く人は多いと思う。でも、われわれは、安全にシャモを飼育し、おいしく食べてもらえるようにしているので、それを分かってもらうしかない」と渡辺氏。

風評という見えない敵との葛藤に苦しむ時期もあったが、2012年に著名なイタリアンシェフ・落合務氏が町を訪れ川俣シャモを絶賛。その後、落合氏のグループが主催するイタリア料理専門の展示会に出展するなど、川俣シャモをPRする場も増えたという。渡辺氏は「落合シェフが使っているならと、取引を始めたお店もあります。あの出会いがなければ、ここまで復活したかは分からないですね」と感謝する。

川俣シャモが町おこしの特産品となってから40年の歳月がたち、2023年では年間で約6万羽を生産するまでに成長。飼育農家の高齢化、後継者不足という課題も残されているが、「若い経営者もいますので、余力ある農家さんが高齢者の方の分も飼育するという形もできています。将来的には法人の参入なども視野に入れて、常においしいと言われる品質を保てるように努力していきます」(渡辺氏)。

品質向上や知名度アップに向けてJGAP取得や商品開発に取り組む

川俣シャモのおいしさをより多くの人に知ってもらうために、川俣町農業振興公社はさらなる品質向上や知名度アップに取り組むこととなる。

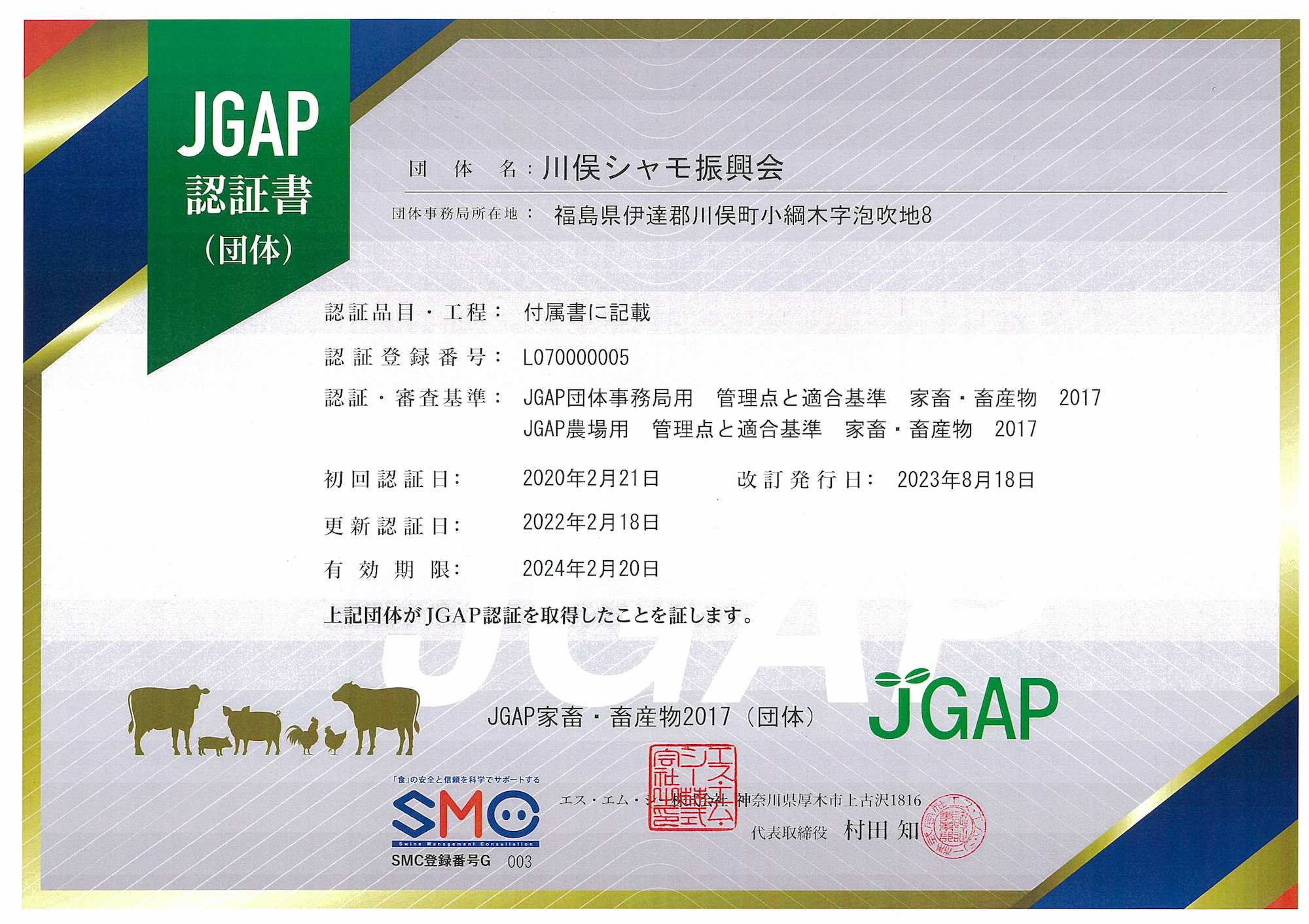

JGAP認証書

JGAP認証書

品質向上を目指して、2019年から取り組み始めたのが、JGAP(Japan Good Agricultural Practice)の認証取得だ。JGAPとは、食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる、世界的な認証であるGAPの日本版。取得基準は厳しいが、その分認証されれば高い信頼が得られる。取得にあたり、まずは体制を整えるところから始めた。川俣町農業振興公社を団体事務局とし、その職員はJGAP指導員資格を取得して、組織運営および内部監査等を行えるようになった。その後コンサルタントの導入、救急救命研修の実施などを行い、関係者が一丸となり認証取得に取り組んだ。その結果、2020年の2月に川俣シャモ農場の団体である「川俣シャモ振興会」として、JGAPの団体認証を取得した。肉用鶏での団体認証は全国初となる快挙だった。

知名度アップへ向けて、新商品開発にも力を注ぐという。「レトルト商品を自社で製造できるように機械を導入しました。その技術を生かし、2022年には地元の小学生の提案で、防災食として川俣シャモのだしを使ったスープを開発しました。避難先で少しでもおいしいものを食べてもらいたいという思いがこもっています。いいだしが出るのも川俣シャモの特長なので、おかゆなどの介護食もできないか、今、開発を進めているところです」。

比内地鶏や名古屋コーチンなどのブランド地鶏に並ぶ商品として育て上げるための挑戦は、これからも続く。

・東日本大震災の影響で餌の供給拠点がストップ。独自配合の餌の入手が困難に。

・風評の影響で取引先が減少し、売り上げが3割減となった。

・川俣シャモのおいしさを広めるため、知名度と品質向上を目指す。

・別の餌でつなぎ、シャモの飼育を継続。しかし、肉質に変化が出る新たな問題が発覚。

・被災地を回る活動をしていた落合務氏が来町。川俣シャモの安全性とおいしさをアピール。

・自社でレトルト商品製造の機械を導入。 JGAPの認証取得へ向けてさまざまな取り組みを行った。

・独自配合の餌に戻すと質が戻り、自分たちが行ってきた飼育方法に間違いがなかったことを確信できた。

・イタリア料理専門の展示会への出展が可能となり、販路に広がりができた。

・防災食や介護食などの、新商品が開発可能に。肉用鶏では全国初のJGAP認証を取得した。