東日本大震災による被害から、復興に向けて歩み続けてきた被災地の企業。各県の支援機関によるサポートを活用して、事業の復旧、会社の再建を果たしてきた企業は少なくない。ここでは、岩手・宮城・福島各県の支援機関が被災企業に対してどのような支援を展開してきたか、事例と共に紹介する。

地元の支援機関が提供する支援制度・サービスは、

事業復興に向けて歩む企業の強い味方

日頃から地元の商工会や商工会議所、税理士・公認会計士、金融機関など、さまざまな支援機関のサポートを受けながら事業に取り組んでいる企業は多いだろう。一般的な支援の他に、東日本大震災のような大規模災害が発生した場合は、その被害状況に応じて特別な支援制度が新たに作られることもある。国や都道府県によって設けられる支援制度もあるが、身近に存在する地元の支援機関による支援制度なら、より気軽に相談・利用できるのではないだろうか。

資金繰りについての相談なら、地域の信用金庫に当たってみようと考える経営者は多いだろう。通常の融資の他にも、さまざまな方策を提案してもらえる可能性もある。例えば、福島信用金庫ではクラウドファンディングを活用したサービスを展開している。また、公的な保証人としてのサポートや低利な融資制度活用を目的に、信用金庫をはじめとした地域金融機関から信用保証協会の紹介を受けることも可能だ。

海外への販路拡大を目指すなら、日本貿易振興機構(ジェトロ)に問い合わせてみては。新規の輸出を検討している事業者に、海外マーケットに関する情報や、海外での商品展示会や相談会など商談の場を提供してくれる。

事業復興が難しい場合でも、その打開を目指して取り組む事業者に向けて、差し伸べられる支援の手はさまざまに用意されている。そのことを念頭に置き、万が一の時には地域の支援機関に相談することをおすすめしたい。

01 岩手県信用保証協会(岩手県)

岩手県信用保証協会

会長

南 敏幸氏

中小企業金融のセーフティネットとして

寄り添いながら、資金繰りなどを支援します

岩手県信用保証協会の役割と主な業務を教えてください。

岩手県信用保証協会は法律に基づく公的機関で、県内の中小企業の活動と発展に寄与することが役割となっています。信用保証と経営支援が主な業務です。

信用保証は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に公的保証人になり、円滑な資金繰りをサポートするものです。経営者にとって、保証人を確保する手間や懸念がなくなり、経営に専念することができます。

経営支援業務は、資金繰りなどの経営課題に関する相談に応じるものです。必要に応じて外部の専門家も派遣し、課題の解決に当たっています。

震災の際に利用できる保証にはどのようなものがありますか?

東日本大震災で被害を受けた中小企業が利用できる保証には「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」と「東日本大震災復興緊急保証」があり、東日本大震災に限らず利用できるものに、「岩手県中小企業経営安定資金 災害対策」と「災害関係保証」があります。

「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」は復興資金の中心になったもので、東日本大震災が発生した翌年度(2011年度)から2015年度まで、毎年約2,400〜3,000件の利用が続きました。数年にわたって同じような資金需要があったのは、震災の被害が企業独自では対応できない大きなものであったこと、事業の立て直しに時間がかかったことを示しています。最近では同制度の利用は年間100件以下ですが、依然として資金繰りに苦しむ復興途上の企業は多いため、継続して支援に注力していきたいと考えています。

復興における保証制度の具体的な利用例を紹介してください。

岩手県山田町の食品製造業の有限会社木村商店は、東日本大震災の津波によって工場が流されましたが、「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」で再建費用の半額を賄い、いち早く操業再開にこぎつけました。その結果、2015年には新商品の「さんまの燻製オリーブオイル漬」が、岩手県の水産加工品コンクールで水産庁長官賞を受賞するなど、順調に事業を展開しています。現在は、経営支援の専門家派遣制度を活用して、消費者ニーズを踏まえたさらなる新商品の開発に取り組んでいます。

企業支援に取り組む上での方針とメッセージをお願いします。

岩手県沿岸部は東日本大震災以降も、2016年の台風第10号や2019年の台風第19号で大きな被害を受けました。岩手県信用保証協会では、厳しい経営環境にある沿岸部の事業者を訪問し、経営上の問題点や要望などを聞き取って対応してきました。

今後も中小企業金融のセーフティネットとして、地域の事業者に寄り添いながら、資金繰りの支援などに注力していきます。

「木村のお袋どん」は、有限会社木村商店が消費者ニーズに基づいて、近年開発した新商品。三陸の海を感じさせる磯どんぶりが、解凍して温かいご飯にかけるだけで手軽に食べられる

「木村のお袋どん」は、有限会社木村商店が消費者ニーズに基づいて、近年開発した新商品。三陸の海を感じさせる磯どんぶりが、解凍して温かいご飯にかけるだけで手軽に食べられる

岩手県信用保証協会の主な支援実績

保証承諾=2019年度:8,804件/89,050,814千円、2020年度:18,325件/ 302,534,090千円、2021年度:6,159件/50,516,707千円。2020年度はコロナ禍によって、関連制度の利用が大幅に伸びました。

東日本大震災被災企業への訪問=2021年度:86企業/206回。現状確認や要望を聞いた上で、運転・設備資金などの支援について関係機関と調整。

企業訪問=2021年度:1,341回。経営上の課題や要望を共有し、必要に応じて、保証提案や専門家派遣などの支援を実践しています。

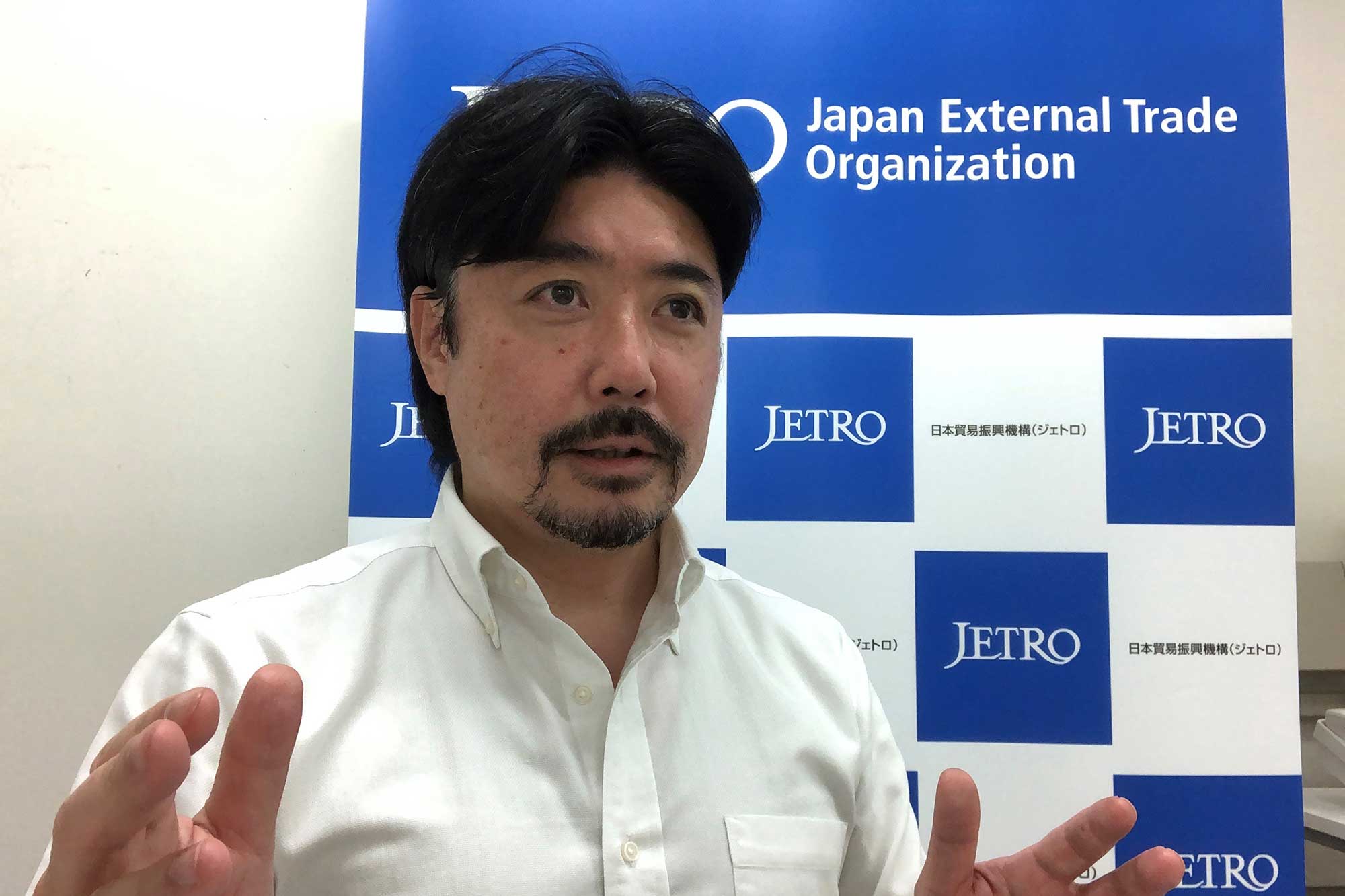

02 ジェトロ仙台(宮城県)

日本貿易振興機構(ジェトロ)

仙台貿易情報センター 所長

峯村直志氏

情報や輸出の橋渡しとなる「場」の提供など、

多彩な支援策やサービスを用意しています

農林水産物などの輸出支援には、どのような取り組みがありますか?

ジェトロ(日本貿易振興機構)では、日本の農林水産物・食品などの輸出や企業の海外展開を支援するため、世界55カ国に76の事務所を設けています。そのネットワークを生かして行っているのが、世界の各国や都市、マーケットなどに関する情報の提供です。

輸出の橋渡しとなる「場」の提供にも力を入れ、海外の展示会で「ジャパン・パビリオン」を設けて商談の機会を提供するなどしています。また、日本の事業者と海外のバイヤーとを個別に結ぶために、「Japan Street」という独自のECサイトも運営中。さらに海外のバイヤーに三陸の水産会社や魚市場などを見てもらうツアーや試食会、専門家が個別企業をハンズオン支援する事業も実施しています。

ジェトロの輸出支援を受けた東北での具体例を紹介してください。

現在ジェトロが注力しているのが、東北・常磐の水産品と日本酒のメキシコへの輸出促進です。メキシコは日本製品の人気が高く、水産物の輸入衛生障壁が低い他、TPP(環太平洋連携協定)に加盟しているので関税が低いなど、輸出に適した環境にあります。2023年7月には、メキシコで東北・常磐の水産品と日本酒の試食・試飲会を開催した他、メキシコの有名ユーチューバーを東北に招いて動画を配信してもらうといったことも行いました。9月から10月にかけて、日本側事業者とメキシコ側バイヤーとの間でオンライン商談を実施しており、いくつか成約に至ると思っています。

この他、12月には米国やシンガポールなどの水産バイヤーに、三陸を訪問して事業者と商談してもらう事業を企画しています。また、東北のスタートアップの海外展開支援も行っており、11月には東北のスタートアップの方々と共にフィンランドで行われるSLUSHという展示会に出展します。

復興に向けた企業支援への思いを聞かせてください。

こけしについてロンドンのバイヤーから問い合わせが入ったり、仙台箪笥が香港で注目されたりと、東北の伝統産品は、私たちが考える以上に海外で人気です。農林水産物や日本酒などと並んで、海外で人気を呼びそうな伝統産品の掘り起こしに力を入れたいと考えています。ただ、人手や後継者不足が安定した供給のネックになる懸念があるので、同時に人材の確保にも取り組むことが必要です。

経営者の皆さんに向けてメッセージをお願いします。

ジェトロでは、中小企業などの利用拡大に積極的に取り組んでいて、現在、「新規輸出1万者支援プログラム」を実施中です。利用しやすい体制づくりと共に、輸出促進に向けたさまざまな支援策やサービスを用意しているので、ぜひドアをノックしてほしいと思います。

東北・常磐の水産品32商品、日本酒40銘柄の試食・試飲会をメキシコで実施(2023年7月)。その他、メキシコの有名ユーチューバーを東北に招いての動画配信、日本とメキシコのオンライン商談なども行っている

東北・常磐の水産品32商品、日本酒40銘柄の試食・試飲会をメキシコで実施(2023年7月)。その他、メキシコの有名ユーチューバーを東北に招いての動画配信、日本とメキシコのオンライン商談なども行っている

ジェトロ仙台の主な支援実績

東日本大震災直後から、欧米やアジアの各地で、対日投資に向けたフォーラムやセミナー、商談会などを実施するとともに、海外の商品展示会への出展支援、海外バイヤーの招聘(しょうへい)なども行ってきました。2023年も、農林水産物や食品、日本酒などに関する商談会やセミナーなどを国内外で、また、リアルとオンラインの両方で行っています。さらには、専門家が海外展開の計画立案から、情報の収集、商談や契約締結まで、ワンストップで支援する「新輸出大国コンソーシアム」も用意しています。

03 福島信用金庫(福島県)

福島信用金庫

理事長

樋口郁雄氏

培ってきた顧客との信頼関係を基に

地域経済の課題の解決に一緒に取り組みます

東日本大震災の際の支援には、どのようなものがありましたか?

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故のために、避難指示区域を抱えているあぶくま信用金庫の多くの預金者が、福島信用金庫の営業エリアに、着の身着のままでの避難を余儀なくされました。そうした預金者に対して、私たちの窓口で預金の払い戻しに応じることにしました。

この取り組みを参考に作られたのが「預金代払いスキーム」です。被災地にあるあぶくま、宮古、杜の都、石巻、気仙沼、ひまわりの6信用金庫の預金者を対象に、取引先以外の信用金庫の窓口でも、預金の払い戻しができるようにしたもので、2011年3月25日からスタートしました。このような異例のスキームを短期間で構築し、大きなトラブルもなく運営できたのは、預金者や他の信用金庫との間に信頼関係があったからだと考えています。

東日本大震災からの復興に向けて提供した商品やサービスは?

東日本大震災以降も、福島県は2019年に台風第19号に見舞われ、2021年、2022年には震度6強を記録した福島県沖地震で被害を受けました。コロナ禍も含めて大規模災害が発生した際には、災害復旧ローンなどで企業の資金需要に対応している他、外部の機関などと連携して、債権カットやリファイナンスなどによって経営再建を支援してきました。また、グループ補助金などの補助金に関する説明会や相談会を継続して行っています。

地元企業や経営者の金融ニーズの最近の傾向を教えてください。

少子高齢化による後継者や担い手不足、円安がもたらす資材や燃料価格の高騰、温暖化による自然環境の変化など、災害以外にも経営に影響を与えるものは多く、金融機関へのニーズは多様化しています。それらに対してスピード感を持って対応するために、商品やサービスの充実に努めています。

例えば、SDGsへの関心の高まりに対しては、「ふくしんSDGsサポートローン」を用意し、企業の取り組みを支援。また、後継者不足から事業承継が課題となり、M&Aも増えていることから、外部機関と事業承継の相談・支援プラットフォームを設けました。さらに、新たな資金調達手段としてクラウドファンディングが注目されていることから、その利用支援も行っています。NPO法人かおり福祉会の女性向け就労継続支援事業所「工房もものたね」をはじめ、これまでに19件のクラウドファンディングをサポートしました。

地域社会・経済の復興に向けた思いとメッセージをお願いします。

地域の企業と信用金庫は一心同体の関係にあり、山積している地域経済の課題の解決には、同じ目線で一緒に取り組むことが大切です。地域の復興・繁栄なくして、私たちの成長・発展はないと考えています。

NPO法人かおり福祉会(福島市)が、女性障害者向け就労継続支援事業所「工房もものたね」を新たに開所するにあたり、利用者に支払う賃金に充てる資金の一部をクラウドファンディングで募った

NPO法人かおり福祉会(福島市)が、女性障害者向け就労継続支援事業所「工房もものたね」を新たに開所するにあたり、利用者に支払う賃金に充てる資金の一部をクラウドファンディングで募った

福島信用金庫の主な支援実績

「ふくしんSDGsサポートローン」は28社が資金調達に利用。「クラウドファンディングサービス」の取り扱い実績は19件、約2,640万円となっています。また、「ふくしま夢の懸け橋ファンド」では、福島大学認定のベンチャー企業である株式会社ミューラボをはじめ、9社に1億円の投資を実施しました。さらに、創業支援のための「ふくしん創業塾」の開催や、11名の所属中小企業診断士による創業相談、5名の農業経営アドバイザーによる就農支援なども実施。地域活性化に向けたイベントにも積極的に参加しています。