9-1)

生きがいづくり・地域文化の復興

| 事例名 | 生きがい創出と生活不活発病予防~はまらっせん農園プロジェクト~ |

|---|---|

| 場所 | 岩手県陸前高田市 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 (2012 年5月末~) |

| 取組主体 | 岩手県立高田病院、陸前高田市民生部保健課・地域福祉課 |

取組概要

岩手県陸前高田市では、県立病院の医師の発案により、2012年5月から応急仮設住宅近隣の休耕地を活用し、地域になじみのある農作業に住民主体で取り組む「はまらっせん農園プロジェクト」が始まった。

花・野菜の世話や作物の収穫、販売等を通して、他の応急仮設住宅の住民との交流が生まれ、高齢者の健康づくり、生きがいづくりにつながった。2014年10月に市の「高齢者の新たな生きがい創造事業」に組み入れられ、災害公営住宅にも活動が広がっている。

具体的内容

農作業を通した応急仮設住宅入居者の心身のケア

岩手県立高田病院の高橋祥医師が、応急仮設住宅での避難生活の長期化による高齢者等の心身の健康状態の悪化を懸念し、地域になじみのある農作業を活用したプロジェクト(「はまらっせん農園プロジェクト」)を着想し、病院に企画書を提出したことから取組がスタートした。

「はまらっせん農園」の開園

2012年5月、県立高田病院は応急仮設住宅の近隣の休耕地を地主と交渉して無償で借り受け、応急仮設住宅の自治会長を通じて参加した住民で農園を整備した。2013年には11箇所の応急仮設住宅で「はまらっせん農園」が開園した(「はまらっせん」とは「お入りなさい」という意味)。農園ごとに、住民からリーダーを1人おき、住民主体で栽培する花や野菜を決め、役割分担して植物の世話や収穫を行った。

また、農作業を通してさまざまな世代との交流や東京での収穫物の販売イベントへの参加等、応急仮設住宅相互の住民の交流も生まれ、参加住民の意欲、やりがいの向上につながった。さらに、2013年度から陸前高田市の助成金で、各応急仮設住宅にタブレット端末を貸与し、農作業や収穫の状況、応急仮設住宅団地内の活動などの情報発信を住民が行うことで、他地区の住民との交流が一層促進された。

病院では住民に種苗や農機具の提供はしておらず、野菜や花の栽培にのべ100人規模の住民が参加した(平均年齢70歳、男女比は約1:8)。当初は女性主体だったが、配偶者を誘ったり力仕事を依頼して、男性の参加を促した。

「支援するが、かまわない、見守る」、参加意欲を高め続ける

発案者の高橋医師は、声をかけ続け見守ることに徹し、新聞、テレビの取材に応じて住民の活動の紹介や自ら育てた農産物を販売する機会を作ることで、参加者のモチベーションを高めた。

生きがいづくりに寄与

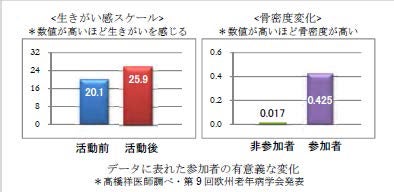

高橋医師の調査によると、この取組を通じて「生きがい感スケール」の数値が高まり、生活の充実感や意欲の改善が見られ、生きがいづくりに寄与していることがわかった。また、体の骨密度も半年弱で改善し、健康維持につながった。参加者からは、「畑までの道のりを休憩せず歩けるようになった」、「畑仕事を通じて交流が広がった」という感想が寄せられた。

「被災者農園型」から「市民農園型」への移行

「はまらっせん農園プロジェクト」は、2014年10月に「はまらっせんクラブ」として陸前高田市の「高齢者の新たな生きがい創造事業」に組み入れられた。この事業は、市の地域包括ケアの分野とも連携して活動の広がりを見せている。男性の参加者もわずかながら増え、2018年6月時点では男女比2:8となっている。「はまらっせんクラブ」の活動は、災害公営住宅でも行われ、被災地における健康づくり、生きがいづくりに役立っている。今後の長期的展望として、「被災者農園型」から「市民農園型」に移行し、岩手県の高齢化社会の課題解決をも視野に入れている。

・復興庁男女共同参画班「男女共同参画の視点からの復興~参考事例集 第5版、第15版」(2014年2月、2018年7月)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-16/20130626164021.html