64-1)

震災の記録の保存・教訓の発信

| 事例名 | 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」 |

|---|---|

| 場所 | - |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 国立国会図書館 ほか |

取組概要

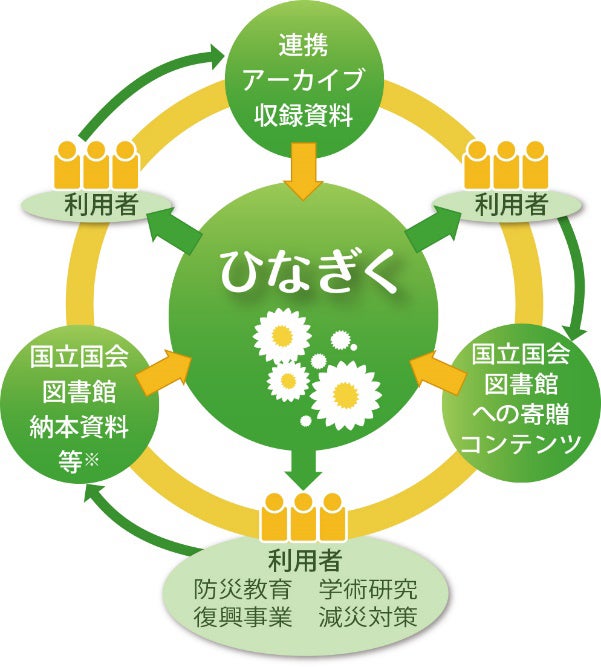

国立国会図書館は、東日本大震災の記録を国全体で収集・保存・公開するためのポータルサイト「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)」を構築し、地方公共団体や民間団体、報道機関、研究機関等が所有するアーカイブとも連携しながら、震災の教訓の次世代への継承に取り組んでいる。

具体的内容

国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」の構築

2011年6月に東日本大震災復興構想会議がまとめた「復興への提言~悲惨のなかの希望~」の巻頭に示された「復興構想7原則」や、同年7月に東日本大震災復興対策本部が決定した「東日本大震災からの復興の基本方針」において、東日本大震災の記録・教訓の収集・保存・公開体制の整備を図り、誰もがアクセス可能な一元的に活用できる仕組みを構築する必要性が掲げられた。国立国会図書館は、総務省と連携して、東日本大震災の記録を国全体で収集・保存・公開するためのポータルサイト「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(愛称:ひなぎく)」を開発し、2013年3月に公開した。

「ひなぎく」という愛称は、「Hybrid Infrastructure for National Archive of the Great East Japan Earthquake and Innovative Knowledge Utilization」 の頭文字から付けられており、ひなぎくの花言葉である「未来」「希望」「あなたと同じ気持ちです」に、復興支援という事業の趣旨が込められている。

(左図: 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ ひなぎく パンフレット (2019年3月)より)

「ひなぎく」で検索できる主なコンテンツとアーカイブ

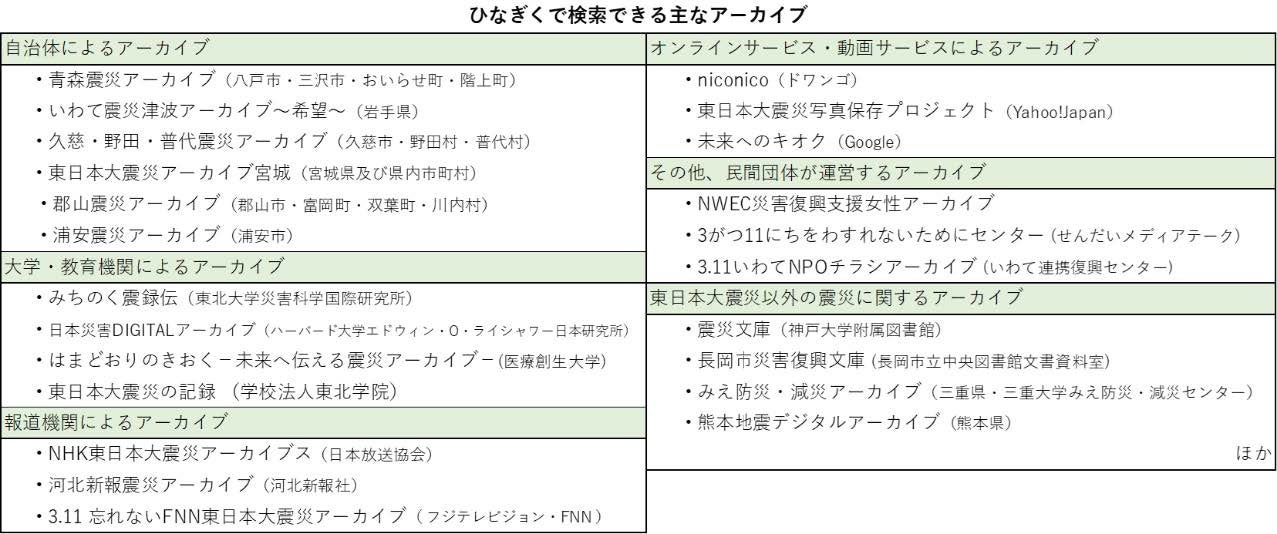

「ひなぎく」では、国立国会図書館が収集したコンテンツだけではなく、他機関が所有するデータベースとも連携しており、2020年11月末現在で国立国会図書館のデータベースを含め53データベース、約445万件の文書、ウェブサイト、写真、音声・動画等のデータを検索・閲覧することができる(一部、国立国会図書館内のみで公開している資料も含まれる)。

(上表:国立国会図書館電子情報部「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)について」を参考に作成)

主なコンテンツには、東日本大震災の対応に係る国会の審議中継動画や政府インターネットテレビの動画、国土地理院の被災地空中写真、被災地の図書館が保有する証言動画や写真、新聞記事、起業・各種団体が保有する被災地航空写真や被災地での支援活動記録等がある。連携するアーカイブには、地方公共団体、大学・教育機関、報道機関、民間団体、図書館等さまざまな機関のものがあり、東日本大震災はもちろん、阪神・淡路大震災や熊本地震など他の地震の資料も検索できるようになっている。

「ひなぎく」の利活用

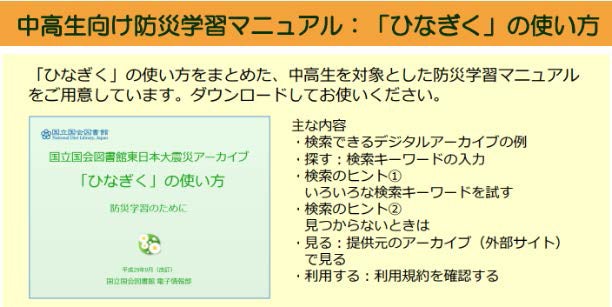

ポータルサイトには「ひなぎくを使ってみよう」というページが設けられており、検索語が思いつかなくでも「ひなぎく」を利用できるよう、活用例が記載されている。また、国立国会図書館の職員が講師となって、災害科学科を開設している宮城県多賀城高等学校で「ひなぎく」を用いた「特別授業 震災アーカイブの活用」を実施したり、中高生の防災学習のために「ひなぎく」の利用マニュアルを掲載するなど、多様な活用を促進している。

(上図:国立国会図書館東日本大震災アーカイブ ひなぎく 防災学習チラシより)

外部提供インタフェース(API)の提供

「ひなぎく」では、検索用APIとハーベスト用APIの2種類のAPIを提供している。検索用APIを組み込むことにより、「ひなぎく」の検索窓等を作成することができる。ハーベスト用APIでは、「ひなぎく」からメタデータをダウンロードして他のシステムに取り込むこと等ができる。防災科学技術研究所の「地域防災Web」では、「ひなぎく」のAPIが活用されており、地方公共団体を指定すると、「ひなぎく」で検索可能な各種災害資料のうち当該地方公共団体の名称が含まれるものが閲覧できるようになっている。また、福島第一原子力発電所事故に関する情報検索システムである日本原子力研究開発機構の「福島原子力事故関連情報アーカイブ」(FNAA)でも、「ひなぎく」のAPIが活用されており、データベースの連携による情報発信の拡大が図られている。

他機関のアーカイブの継承

「ひなぎく」は、他機関においてアーカイブ活動の継続が困難となり、他に適切な継承機関等が見つからない場合にその記録等を受け継ぐ取組も実施しており、震災の記録を風化させることなく国として保存し、次世代へ伝えていく重要な役割を担っている。

・国立国会図書館東日本大震災アーカイブ

https://kn.ndl.go.jp/

・中川透(国立国会図書館電子情報部)「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)について」令和元年度東日本大震災アーカイブ国際シンポジウム-震災伝承施設と震災アーカイブ-(2020年1月)

https://kn.ndl.go.jp/static/2019/11/07

・国立研究開発法人防災科学技術研究所 「地域防災Webと国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(愛称:ひなぎく)の情報連携が始まりました」(2019年4月)

https://chiiki-bosai.jp/?module=blog&eid=11019&aid=76070

・独立行政法人日本原子力研究開発機構「東京電力福島第一原子力発電所事故関連情報アーカイブ化への取組みの本格化-国立国会図書館、国際原子力機関との連携による情報発信の拡大-」(2014年1月)

https://www.jaea.go.jp/02/press2013/p14012401/index.html